2024年6月8日“第二届中华翻译研究青年学者论坛暨《中华译学》出版发布会”在浙江大学紫金港校区成功举办。翻译学界100余位资深专家与青年学者齐聚一堂,共话翻译,并对《中华译学》创刊表示祝贺,希望《中华译学》能办出特色,办出高度,办出品位,助推中国译学话语体系建设,为中国翻译学科的发展提供新动力。

开幕式由必威体育官网院长董燕萍教授主持,《中华译学》编委会主任、浙江大学原副校长何莲珍教授、《外语教学与研究》主编、北京外国语大学王克非教授、澳门中西创新学院校长仲伟合教授出席开幕式并先后致辞。

何莲珍教授致辞

何莲珍教授首先对所有与会专家、老师与同学表示感谢,重点介绍了浙江大学中华译学馆成立之后取得的突出成绩与《中华译学》学术辑刊的创刊宗旨,尤其是“以中华为根”的整体特征,以及具体导向,包括传承性、现实性、人文性、创新性、对话性与多元性。

王克非教授致辞

王克非教授强调了翻译对连接世界与文化交流的重要作用,高度赞扬了浙江大学中华译学馆为翻译学科所做出的突出贡献,并对《中华译学》学术辑刊给予高度肯定,认为其立意高远,前景辉煌,同时也强调了青年学者对翻译学科发展的重要作用。

仲伟合教授致辞

仲伟合教授简要回顾了国内翻译学科发展的几个重要事件节点,肯定了翻译专业取得的巨大进步,认为《中华译学》在新时代必将成为推动中国翻译学科发展、人才培养的重要平台,也必将成为广大翻译学者进行学术探索、交流成果、展现自我的百花园。

董燕萍教授主持

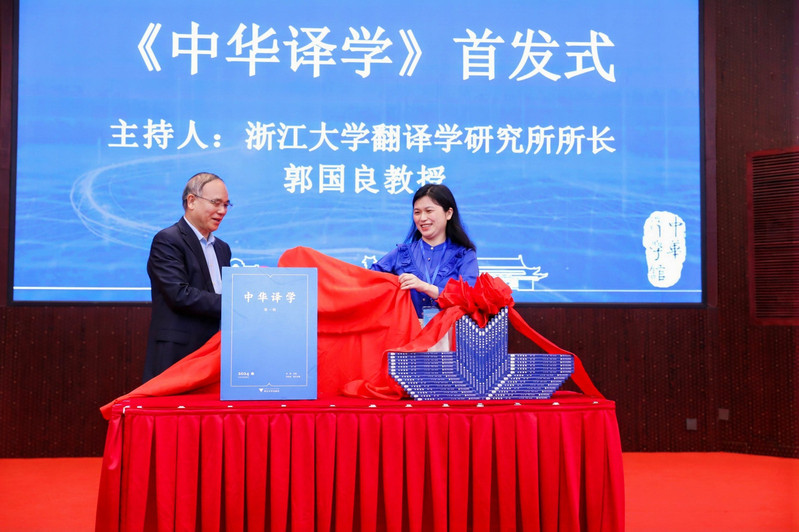

《中华译学》首发式由浙江大学翻译学研究所所长郭国良教授主持,浙江大学中华译学馆馆长、《中华译学》主编许钧教授与浙江大学出版社常务副总编辑陈洁教授为《中华译学》首辑揭幕。陈洁教授表示出版社会做好出版与宣传工作,通过《中华译学》助力翻译学科发展与中外文化交流。

许钧教授与陈洁教授为《中华译学》首辑揭幕

陈洁教授讲话

郭国良教授宣读了《中华译学》编审委员会名单,何莲珍教授与许钧教授为编委颁发聘书。

《中华译学》编委合影

郭国良教授主持

广东外语外贸大学穆雷教授向浙江大学中华译学馆捐赠源自80位翻译家、翻译理论家、高校知名教师、期刊(出版社)编辑的720封珍贵书信手稿,共计1053页。中华译学馆馆长许钧教授为穆雷教授颁发捐赠证书,感谢穆雷教授对中华译学馆的慷慨捐赠与大力支持。

许钧教授为穆雷教授颁发捐赠证书

本次会议共邀请23位专家做主旨报告,报告立足现实,聚焦问题,话题多样,思想深邃,引发了广泛共鸣。主旨报告由上海外国语大学胡开宝教授、《中国翻译》杨平主编、同济大学吴赟教授、浙江师范大学胡美馨教授、浙江大学张慧玉教授等12位专家主持。

潘文国教授主旨发言

华东师范大学潘文国教授开启了主旨报告环节。潘文国教授认为就典籍翻译而言,要讲好中国故事,传播好中国文化,需要实现从文学翻译向文化传播的回归,强调“四部”对认识中国文化的重要作用,其中《经典通诠》是个很好的起点。

林少华教授主旨发言

中国海洋大学林少华教授指出在文学翻译的实践和认识方面,“无条件的精确主义”现象至今依然强势存在,其根源在于崇拜英文等强势语言的潜意识,翻译界师生应注重提高中文和中国文学的修养,加强文言文的学习,以提高译文的“神采”。

胡开宝教授主持主旨报告(一)

何刚强教授主旨发言

复旦大学何刚强教授肯定了《中华译学》的学术价值,认为其定会促进学术平台的构筑,增进学术包容性,彰显中国学者对世界译学的独特贡献,对《中华译学》的未来发展给予指导性建议并寄予厚望。

杨平主编主持主旨报告(二)

穆雷教授主旨发言

广东外语外贸大学穆雷教授强调原始史料在翻译史研究中的重要性,并以捐赠给中华译学馆的书信手稿为例,详细阐释了手稿所具有的特殊意义与价值。

王东风教授主旨发言

中山大学王东风教授从语用学的角度探讨了在诗学翻译中语用学介入的合理性和可行性问题,强调文学翻译唯有体现了原文的诗学功能,才能无愧于原文的艺术价值。

吴赟教授主持主旨报告(三)

黄忠廉教授主旨发言

广东外语外贸大学黄忠廉教授指出外译汉时,原文语音标记的生命气息需藉汉语手段加以表征,二者同则对译,异则转化,转化的原则是语义不变、语音替换,以存气息。

傅敬民教授主旨发言

上海大学傅敬民教授指出不同学科对翻译的关注不够,而翻译学科中的翻译史研究也未对具体学科翻译史予以足够的关注,这方面的研究是应用翻译史书写需要着力的领域。

胡美馨教授主持主旨报告(四)

刘云虹教授主旨发言

南京大学刘云虹教授指出翻译方法是翻译实践必然要面对的现实问题,不仅直观地作用于译本的形成,而且介入整个翻译过程,构成促进文学翻译生成的核心要素。

蔡新乐教授主旨发言

深圳大学蔡新乐教授认为中华文化是一种“主情”的文化,“人=仁=爱”的儒家定位应是译事之发生的起点,走出理性主义,围绕人本身来建构翻译学更有利于呈现中国译论的独特架构。

张慧玉教授主持主旨报告(五)

蓝红军教授主旨发言

广东外语外贸大学蓝红军教授认为知识的地方性、历史性、流动性决定了知识与翻译共在;翻译和阐释紧密相联,翻译阐释的公共性以及如何实这种公共性值得进一步思考。

刘泽权教授主旨发言

河南大学刘泽权教授认为意识流语篇在语法衔接、主位推进模式上均存在变异,《尤利西斯》第18章的两个汉译本,通过显化、省译、转换等方式在一定程度上“抹平”了原文衔接的异质性。

宋丹教授主持主旨报告(六)

陈大亮教授主旨发言

苏州大学陈大亮教授运用概念史的研究方法,阐释了“文质”“信达雅”“直译意译”“形神”“翻译境界”五个概念的发展脉络与演变规律,为建构中国翻译话语的理论体系提供历史依据。

辛红娟教授主旨发言

宁波大学辛红娟教授介绍了“CDIO(Conceive‘构思’、Design‘设计’、Implement‘实现’、Operate‘运作’)”这一工程教育理念的内涵,阐述了如何应用这种理念培养国际传播人才。

林嘉新教授主持主旨报告(七)

朱健平教授主旨发言

湖南大学朱健平教授运用马克思主义实践观,认为翻译实践的三个环节,即原作选择、译作生产和译作接受,都是客体主体化与主体客体化的双向运动。

申连云教授主旨发言

扬州大学申连云教授指出鲁迅的“硬译”直指语言文字背后统治阶级的意识形态,是“中国最硬的骨头”反抗统治阶级压迫和剥削的一个阶级斗争的手段。

何文忠博士主持主旨报告(七)

曹丹红教授主旨发言

南京大学曹丹红教授深度分析了夏宇的两次机器翻译实践,进一步思考了诗歌创作、翻译活动及这两者之间的关系,重新审视了人工智能时代翻译的功能。

耿强教授主旨发言

上海外国语大学耿强教授强调了中国翻译话语数据库建设的重要功能,如有助于展示翻译话语的历时发展变化规律,为翻译话语研究和教材编写提供平台支持和基础数据。

刘性峰教授主持主旨报告(九)

许多教授主旨发言

南京师范大学许多教授通过分析《三国演义》中的插图,认为作为一种语言外模态,插图在人物形象塑造、故事情节叙事、以及文学文化的传播中更为直观,是译文的良好补充。

夏登山教授主旨发言

北京外国语大学夏登山教授强调国内外对“伦理/ethics”的理解不尽相同,评析了国内外现有主流翻译伦理模式,并尝试从语言、文学和社会三个角度建构新的翻译伦理研究模式。

徐雪英博士主持主旨报告(十)

覃江华教授主旨发言

华中师范大学覃江华教授从知识的定义讲起,以音乐中的文化共性为例,分析了西方知识翻译研究的源流演变,管窥西方翻译学研究的最新进展,以期为中国译学话语体系建构提供借鉴。

王少爽教授主旨发言

大连外国语大学王少爽教授通过阐释数智赋能和翻译技术的概念内涵,探讨了翻译技术研究的方法和路径,重点阐释了继承型翻译、改善型翻译以及生成型翻译三种类型。

刘明博士主持主旨报告(十一)

卢巧丹博士主旨发言

浙江大学卢巧丹博士通过对国外相关期刊文献进行可视化分析,追踪新世纪以来国外翻译教育的研究重点、主要特征与发展趋势,以期对国内翻译教育有所启发。

冯全功教授主持主旨报告(十二)

许钧教授讲话

主旨报告结束后,许钧教授进行总结发言,他首先高度评价了专家的精彩发言,感谢各位专家对会议与期刊的支持。许钧教授指出中国翻译学者应自主、自信地开展学术研究,充分挖掘中国传统文化与思想资源,进行现代性转换,促进创新性发展。《中华译学》旨在为学术研究提供一个自由探索的平台,推动学术研究的“求是创新”,这离不开广大翻译学人的使命与担当、情怀与传承。此次会议,老中青翻译学者济济一堂,共话翻译,将翻译研究与国家战略、历史使命紧密结合,很好地体现了学术研究与翻译精神的传承。许钧教授对青年学者寄予厚望,期望通过翻译学人的共同努力,助推中国译学话语体系的构建,在世界译坛发出自己独特的声音。

分论坛合影

晚上的八个分论坛主要围绕翻译理论、翻译史与翻译家、典籍翻译、文学/文化译介与传播、文学翻译、跨学科翻译等研究主题展开。每组分论坛大约十位发言人,两名主持人,两名点评人。与会者充分展开学术对话与思想交流,集中体现了青年学者与青年学子的研究活力与精神风貌。每个分论坛都精彩纷呈,掌声不断。主持井然有序,汇报热情洋溢,点评切中要害。参与交流与讨论的有知名教授,有年轻有为的博士,也有在读博士生、硕士生与本科生。发言人针对自己的研究进行重点展示,点评专家对之进行有针对性地评析,或肯定选题的意义,或指出研究的价值,或指出其中的问题,或提出建设性意见,助力青年学者与青年学子的学术成长。分论坛持续两小时左右,有的长达两个半小时,随着最后一个分论坛交流结束,本次会议也在晚上十点落下帷幕。

会议合影

文字:王娅婷

图片:燕俊昊、何文忠等

主办单位:浙江大学中华译学馆、必威体育官网、浙江大学翻译学研究所

协办单位:浙江大学出版社、浙江省翻译协会、《中国翻译》编辑部、

《上海翻译》编辑部、南京大学翻译研究所、杭州中语科技有限公司